dedicato a Yvan Beltrame

La storia di questo artista si riflette sulla laguna incantata di Venezia da cui trae vita e anima, luce e colore

La Laguna di Venezia fotografata dalla riva dell'isola del Lido

A Venezia c'è sempre un po' di vento che spinge l'odore del salso sulla pelle, e c'è sempre un riflesso di luce sull'acqua che fa socchiudere gli occhi.

Ed è qui, in questo luogo magico quasi come fosse il prodotto di un incantesimo, che questo artista, Yvan Beltrame, ha vissuto la sua vita.

I suoi lavori ricordano un'armonia lieve di colori, come sull'orizzonte della laguna quando la brezza si incunea tra cielo ed acqua.

Altre volte il colore nelle sue tele diventa un groviglio di fibre umane, come alghe o sinuose lingue di serpenti marini...

In altre invece c'è il rimpianto di un amore mai pienamente vissuto, perso come gli anni della giovinezza.

E molte altre cose ancora sono da scoprire e da vedere, perché nel caso della pittura, come per la musica, le parole sono sempre e soltanto una forma compendiaria o, tutt'al più, possono ridursi ad una essenziale o parziale raffigurazione dell'opera originale.

Spero che questa presentazione diventi un - sublime intrattenimento, un gioco, nel senso migliore, di parole e immagini -.

Serenella Minto

La Laguna di Venezia

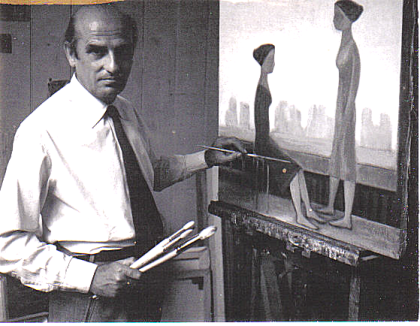

1959 - Venezia

Yvan Beltrame nel suo studio

al numero 671 in Campo San Vio, a Dorsoduro

SOLTANTO RICORDI, QUASI UN'INTERVISTA...

1950- Dal ponte di Campo San Vio

1950- Dal ponte erano pochi passi per arrivare all’atelier di Campo San Vio.

Spesso prima di entrare camminavo lungo la fondamenta, e lasciando alle spalle il Canal Grande, mi giravo verso sud con il sole negli occhi, al punto che l’acqua mossa del profondo canale della Giudecca era indistinguibile, come fosse pura luce.

Davanti a me, alla fine della lunga fondamenta, acqua e cielo.

Quando entravo nello studio per lungo tempo mi era difficile distinguere i contorni della stanza. Poi, piano piano, il forte odore delle vernici e dell’olio mi faceva ritrovare i volumi in penombra della sedia e del cavalletto. Lasciavo sempre una tela da finire sopra una vecchia sedia impagliata, sporca e incrostata di colore, mentre il cavalletto restava vuoto e pronto per ospitare un’altra tela o il supporto per la carta da disegno. Non programmavo quasi mai il tempo della creazione, ma se c’era un avvenimento o una mostra allora l’attività diventava frenetica, quasi angosciante, e questo non mi piaceva. Non amavo organizzare le mostre dei miei lavori, ma c’ero costretto, e in fondo non era proprio così spiacevole essere invitato ad una personale, e sapere che il gallerista ti teneva in considerazione. Quello che non sopportavo erano i rinfreschi che bisognava accompagnare alla vernice delle opere esposte - che poi nessuno degli invitati guardava con attenzione -, mentre tutti quegli occhi persi nel vuoto e quelle narici palpitanti erano rivolti alle tavole del vino e dei cicchetti, e poi i critici che pretendevano da me sempre qualcosa di più maturo, diverso, o mi suggerivano una nuova personalità: “…un giovane artista di ottime doti che vive un po’ troppo nascosto ed è forse troppo martoriato dal proprio fine intimismo … egli è veramente un raffinato”. Sempre una mazzata e una lisciata.

“… ci pare che questo giovane pittore pecchi di un eccessivo intimismo psicologico, che fatalmente lo porta verso un forzato surrealismo”.

“… più intensa ci sembra la pittura di questo artista rimasto assorto in un mondo espressionistico un po’ allucinato, … è riuscito a dar vita alle sue immagini con una pittura più preziosa e di indubbie qualità”.

Queste parole impresse sul giornale mi facevano sempre l’effetto come di un clamore disarmonico: quello di strumenti che si accordano prima di un concerto. E mi sentivo in colpa, per il mio troppo intimismo, per la mia inesperienza, per la mia timidezza …

Allora andavo da Miro in Campo San Barnaba e sul tavolo di legno grezzo davanti alla porta d’ingresso bevevo un rosso e mi lasciavo cullare e stordire dai sapori che uscivano dalla cucina, e questo insieme di odori e stordimenti familiari riuscivano a tranquillizzarmi. Uno, due o tre bicchieri erano sufficienti a riportare a galla il mio - fine lirismo - al punto che, un tantino su di giri e barcollante, potevo ritornare al mio lavoro solitario.

Ecco, non programmavo il mio lavoro, ma lasciavo che il colore dell’aria e i pensieri trovassero il filo da seguire, di solito era un’attesa breve, giusto il tempo di accendere una sigaretta e spegnerla nervosamente nel piattino di vetro sul davanzale, perché trovavo fastidioso l’odore della cenere fredda. Poi sedevo sullo sgabello davanti al banco di lavoro e cominciavo a raccogliere gli strumenti, lasciavo sempre tutto in ordine e pulivo ogni cosa alla fine della giornata perciò non perdevo tempo in operazioni inutili e fastidiose. Una delle regole che Cadorin, il mio maestro di pittura, mi aveva insegnato fin dall’inizio dei suoi corsi, era pulire ogni cosa alla fine del lavoro e assegnare ad ogni strumento, dai pennelli fino agli stracci e all’ovatta, un posto preciso. Sapevo per esperienza come poteva essere snervante e fastidioso andare alla ricerca di un determinato pennello e di una particolare matita in corso d’opera, con un pensiero in testa da consolidare sulla tela e la mano che brancola alla ricerca del materiale. Inoltre, non potevo permettermi di rovinare le setole dei pennelli con le croste dure e secche di pasta o di impregnare con i colori vecchi la tavolozza pronta per un nuovo lavoro. A volte poteva essere d’aiuto conservare un particolare tono cromatico, ma era molto raro che un piccolo ricciolo di colore diventasse fonte di ispirazione per una nuova opera.

1959 - Venezia

Yvan Beltrame nel suo studio a San Vio.

Il mio atelier, in fondamenta Bragadin.

Il mio atelier, in fondamenta Bragadin al numero 623 del sestiere di Dorsoduro, era il luogo dove poter lavorare, pensare, ricevere amici e far posare qualche giovane donna.

Adesso che non si era più studenti le ragazze erano attirate dal nostro mestiere di artisti, e dalle nostre stranezze: dalla delicatezza delle nostre mani sui fogli di carta, dalle strane luci negli occhi a seguire le curve dei loro fianchi, delle cosce, delle mammelle, degli occhi e della bocca... Ragazze semplici e, nello stesso tempo, alla ricerca di sensazioni nuove, chissà: forse questi giovani strani e senza una lira hanno più cuore, sentimento...

Si spogliavano in fretta, vergognandosi delle calze opache di cotone o di lana, degli zoccoletti o delle scarpe di stoffa basse, povere e nere: le “furlane”, babbucce da lavoro che arrivavano nei mercati e per le calli assieme alle scope di saggina e i mestoli di legno. Giovani donne con speranze di luce abbagliante e di sentimenti, che leggevano con gli occhi sulle tele le loro immagini deformate dalle linee e dai colori, con le curve del corpo divenute estranee, diverse: ecco, era comunque una vita nuova, piena di novità e di strane atmosfere.

Qualche volta arrivava del vino, per ridere e litigare di niente o di filosofia, si stava insieme e sparivano le vergogne: dei vestiti grezzi e delle mani già rigate dalla lisciva dei mastelli da bucato e dall'odore del pesce da preparare. Eravamo una speranza. Questo eravamo per loro.

L' atelier in fondamenta Bragadin al 623 era una speranza e un sogno anche per me.

Era un luogo particolare, come ce ne sono tanti a Venezia, nascosti all’interno di alti muri o al di là di un portone chiuso.

Io e molti altri artisti spiantati e senza un futuro come me avevamo trovato questa occasione perché nessun artigiano voleva più occupare quelle stanze fredde con un’intera parete a due piani interamente in vetro, invece per noi era magnifico, luce naturale e spazio a volontà.

In quei mesi di fine autunno l’aria era particolarmente nitida e giusta per usare l’olio sulla tela, e gli schizzi e i disegni da utilizzare erano talmente tanti da occupare mesi e mesi di nuovi lavori.

Ero sempre circondato dagli amici pittori, quelli di “antico pelo” erano i grandi vecchi, Cadorin e Carena, Novati e poi Cesetti che aveva portato nuove e più chiare imprimiture alle tele e poi ancora Virgilio Guidi…

Noi eravamo la generazione della seconda guerra, alcuni vedevano la pittura come un riscatto e un impegno sociale e politico, per altri era un ritorno alla grande tradizione del colore veneziano passando per il realismo e l’impressionismo francese che ancora creava consensi e proseliti. Poi c’erano i romantici e i sentimentali che credevano nella forza dei sentimenti e nel riscatto dell'umanità dopo la seconda grande guerra...

C'era come una furia trattenuta, imbrigliata dal rispetto delle occasioni da non mancare mai più: gli anni terribili alle nostre spalle ci soffiavano ancora sul collo, si doveva andare avanti ma senza perdere di vista la delicatezza di una nuova alba, di un tramonto sul pelo dell'acqua, laggiù, al Lido di Venezia, dove tutto era ancora possibile.

Venezia era sempre una città speciale, il tormento e la furia degli avanguardisti in pittura qui si stemperava, si diluiva nel sogno della nebbia di prima mattina, nel luccicore delle onde confuse col cielo, colore e ancora colore che trasformava il carico della rabbia di una gioventù uscita dalla guerra in linee fluide, in sogni di luce. Era la pace che generava lo sciabordio dell'acqua sotto ai piloni della fondamenta delle Zattere. Ci si addormentava sulle sedie del “Cucciolo” aspettando un amico che non arrivava mai in orario, ascoltando il suono delle voci ovattate e confuse dalle onde dell'acqua.

Si stava seduti e confusi tra gente “fuori del comune” come poteva succedere in quegli anni e in quella città dove, prima o poi, camminando per calli e fondamenta, si incontravano tutti.

Serenella Minto

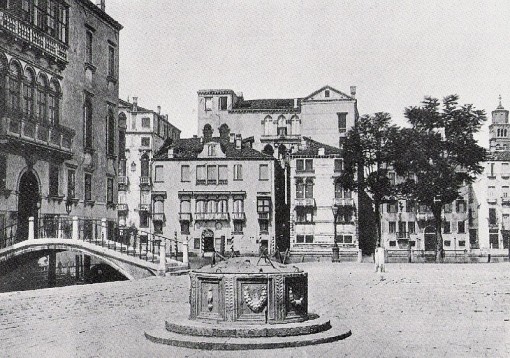

Particolare dello studio di San Vio

Campo San Vio (foto storica dei primi del '900

del lato nord del Campo, verso il Canal Grande)